Ulysse, que de jours pour rentrer à Ithaque…

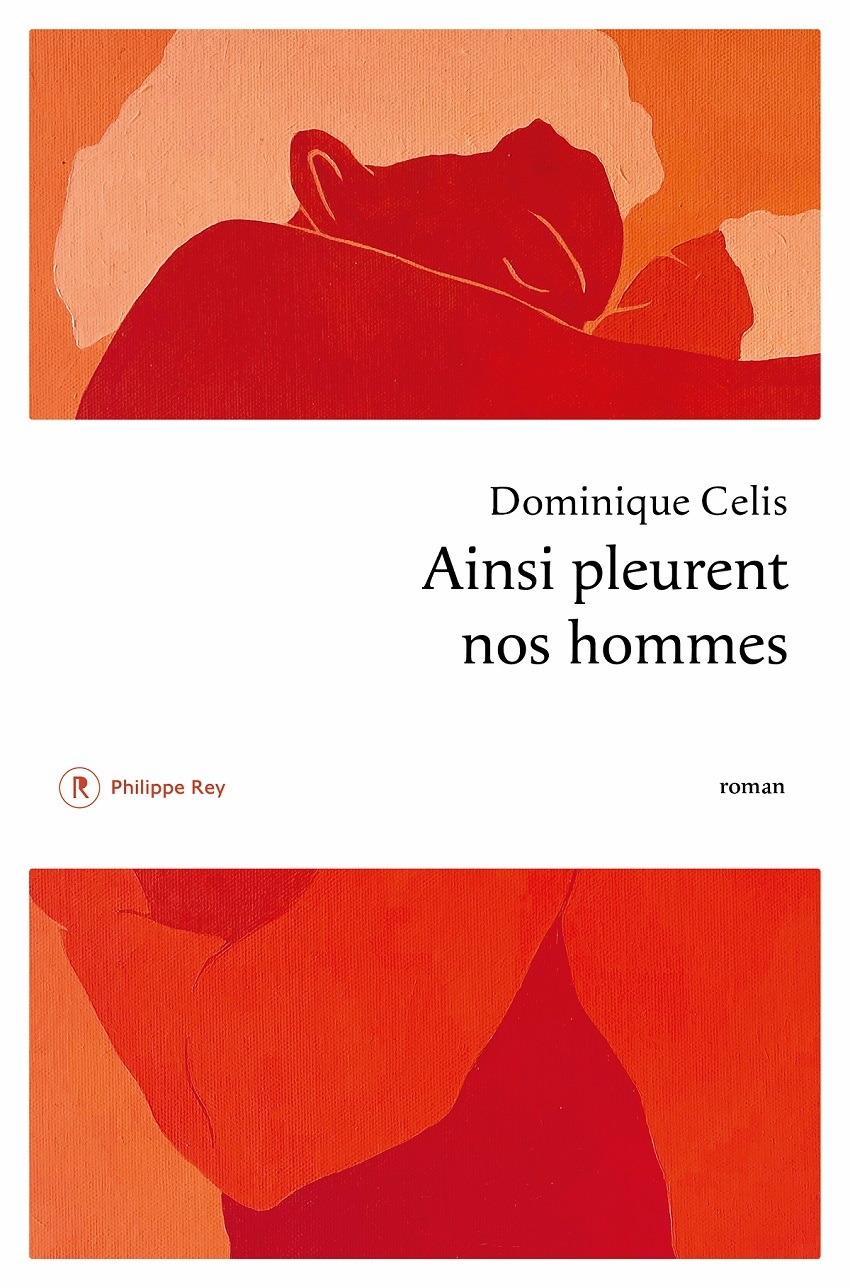

Il est parfois des livres que l’on attend. Parce qu’on a pu en lire une partie au tout début et parce que sa nécessité est évidente. Ce livre, Ainsi pleurent nos hommes, vient de paraître aux éditions désormais "goncourisées" Philippe Rey. C’est le premier roman de la Rwandaise Dominique Celis. Elle est venue à Bordeaux entre mars et avril 2019 pour en travailler l'écriture lors de sa résidence de création Afriques-Haïti, organisée par ALCA et l'Institut des Afriques et qui, par un hasard du calendrier, tombait douloureusement pendant la commémoration au Rwanda des 25 ans du génocide des Tutsi. D’une beauté et d’une maîtrise absolues, on pourrait lui attribuer tous les superlatifs. Soit, un premier roman… magistral.

En refermant Ainsi pleurent nos hommes, on se sent en état de choc : c’est un livre coup de poing. Mais pas celui qui dégomme, celui qui éveille. Il faut dire qu’une des grandes puissances de ce roman, c’est d’abord la langue incandescente de Dominique Celis : chaque mot est pesé, impactant, lucide ou soyeux. Sa langue à elle est celle de son quotidien à Kigali, mâtinée de celle paternelle et de toutes celles parlées au Rwanda ; ce qui nous immerge immédiatement dans le pays, avec elle. Autour de sa plume punch-line, punch-rage aussi, tout s’entrechoque : le retour au pays, l’histoire d’amour impossible mais aussi le Rwanda aujourd’hui où, s’il est interdit de parler du génocide des Tutsi depuis ce funeste printemps 1994, où ont été "incarcérées leurs peines à perpète", rien n’est possible autrement qu’à travers ce prisme-là. "Ose, laisser échapper un haut-le-cœur et ils régurgitent la rhétorique officielle d’unité nationale ou ils te menacent de recourir à la Loi." Vingt-huit ans après : "Tel est le génocide. Quelque chose a eu lieu qui n’a pas eu lieu".

Dès les deux premières pages, tout est là : le roman est un échange épistolaire entre deux sœurs Tutsi. Celle qui écrit c’est Érika. Elle est retournée vivre à Kigali en 2013, depuis 5 ans, et téléphone régulièrement à sa sœur Lawurensiya qui, elle, refuse de remettre les pieds dans ce pays, depuis qu’à la fin du Noël 93, elles l’ont quitté pour s’installer avec leur père belge et leur mère rwandaise, en Belgique. Érika vit depuis deux ans une séparation dont elle ne parvient pas à se relever : "Lâche prise et arrête de vouloir le posséder ! Ou écris-lui", lui intime sa sœur. Érika décide alors de lui écrire à elle pour tout "exorciser de son corps", lui dire le "récit de cette combustion" et tenter ainsi de "quitter cette zone de transit, entre le vide et le néant".

"Ce qu’Érika écrit d’abord à sa sœur c’est que 'rentrer vingt ans plus tard au pays, en pleine effervescence de la Reconstruction, c’était découvrir que dorénavant, le passé est devant soi'."

L’envoi des lettres s’écoule sur toute l’année 2018. Cinquante-huit lettres pour remonter le fil depuis 2008. Soit : son histoire d’amour avec Vincent, un Inkotanyi, un ancien guérillero Tutsi de l’armée de libération, le FPR, avec qui, huit années durant, elle aura pensé que leur amour fusionnel était pérennisable. Mais, parce qu’autour d’eux, à toute heure du jour ou de la nuit, tempête encore "trente-cinq ans de violence par Caïn", que leurs deux corps "sont habités de cadavres et […] pas uniquement leurs génocidés" mais "les défunts des autres aussi, les proches, les amis, les inconnus rencontrés au hasard, dans les bus, les cabarets, les commerces, dans les soirées, à la maison…". Et que, sans aucune possibilité de vengeance ou de pardon, comme l’a écrit la sociologue et thérapeute rwandaise Esther Mujawayo, ne restent que "le réel palpable et les mascarades impalpables, d’unité et de réconciliation nationales" exigées par le gouvernement post libération et qui s’avèrent… impossibles. Ce qu’Érika écrit d’abord à sa sœur c’est que "rentrer vingt ans plus tard au pays, en pleine effervescence de la Reconstruction, c’était découvrir que dorénavant, le passé est devant soi".

En refermant le livre donc, on mesure que ce dont parle Ainsi pleurent nos hommes est assez inédit. Il se trouve que ce sont surtout les femmes qui ont écrit sur le génocide si bien que les conséquences sur les hommes Tutsi rescapés sont assez peu connues. On comprend, en lisant Dominique Celis, qu’ils sont immensément touchés au point que, vingt-huit ans après, aimer, vraiment, est pour beaucoup quasi impossible, les terreurs sont toujours là, tapies au creux de l’âme. Dans une société patriarcale où ils n’ont pu sauver leurs femmes, leur mère, leurs filles, leurs sœurs, leurs nièces… ils sont, dit-elle, comme "impuissantés", tourmentés par la hantise de perdre encore des êtres ou qu’un "raz-de-marée de sentiments et d’émotions" les submergent… Quelque chose d’irréparable a bien eu lieu.

"Mais comment faire, comment écrire de la fiction quand on demande encore tant aux victimes, quand l’agresseur contamine toujours la vie…"

Il est certains livres dont on sent, en les lisant, qu’ils étaient déjà là, au fond du ventre de leur auteur, avant même d’être écrit. D’une certaine manière, ce roman c’est une "réappropriation par la langue après l’effraction", selon la formule de la philosophe Cynthia Fleury. Mais c’est aussi ce qu’appelait de ses vœux Esther Mujawajo : "La relève de cette mémoire"1. Jusqu’alors on lisait les récits, essentiels, des rescapés, comme ceux de Scolastique Mukasonga (Gallimard), ou ceux de l’anglophone Immaculée Ilibagiza, les recherches documentées de journalistes, les études de sociologues, psychanalystes, etc., mais – sauf erreur de ma part – il n’y a avait pas encore de littérature post génocide. La première à avoir émergée est venue des dix auteurs africains2 qui sont allés en 1998, pendant deux mois, au Rwanda pour écrire sur le Génocide des Tutsi, dont, pour les francophones : l’ivoirienne Véronique Tadjo, le sénégalais Boris Boucabar Diop, le guinéen Tierno Monénembo, le tchadien Koulsy Lamko, etc. C’est peut-être là qu’a commencé un travail de (re)fiction. Mais comment faire, comment écrire de la fiction quand on demande encore tant aux victimes, quand l’agresseur contamine toujours la vie… que se cache au sein de la population ceux qui ont menti aux tribunaux populaires des Gacaca, que ceux qui sortent des prisons sont menaçant, que partout en Europe vivent des Hutus négationnistes à qui on tend le micro… Et que, ce qui émerge au-dessus des mille douleurs c’est l’impunité.

Et pourtant, depuis peu, la relève littéraire rwandaise (francophone) est là, puissante, audacieuse et talentueuse. Auprès de Gaël Faye et de son Petit pays (éd. Grasset, 2016 – Goncourt des lycéens) et de Beata Umubyeyi Mairesse et son Tous tes enfants dispersés (éd. Autrement, 2019 - Prix des cinq continents de la Francophonie)3, il y a désormais Dominique Celis, avec ce flamboyant Ainsi pleurent nos hommes, déjà listé dans plusieurs sélections littéraires de la rentrée. Alors on veut croire, comme l’écrit Hélène Devynck dans son livre justement intitulé Impunité (Seuil, 2022), "qu’on change le monde avec des histoires ; c’est la seule façon de le faire", car les histoires intimes sont universelles et ce qui est universel a la vertu d’être politique et que c’est sans doute une des plus fortes manières de "libérer une issue à sa vie".

1 Dans l’avant-propos de Esther Mujawayo et Souâd Belhaddad, SurVivantes – Rwanda histoire du génocide –, éd. de l’Aube, rééd. 2019, p.13.

2 Projet collectif porté par le festival Fest’Africa et soutenu par la fondation de France : "Rwanda : écrire par devoir de mémoire", associé à une résidence d’écriture de deux mois pour écrire sur le génocide.

3 Elle avait déjà publié aux éditions La Cheminante, deux recueils de nouvelles, Ejo (2015) et Lézardes (2017) et un recueil de poèmes, Après le Progrès (2019), tous multiplement primés.

Ainsi pleurent nos hommes, de Dominique Celis

Ainsi pleurent nos hommes, de Dominique Celis

Éditions Philippe Rey

Août 2022

284 pages

20 euros

ISBN : 978-2-84876-959-2

(Photo : Centre international de poésie Marseille)