La voix de Lucile Gomez

Quand en bas de la rue le soleil se reflète sur l’Adour, Lucile Gomez, accoudée à la fenêtre de son appartement bayonnais, brille elle aussi d’une belle lumière. Une lumière franche, espiègle, qu’elle sait infuser avec talent dans son dessin ou ses dialogues toujours légers, drôles et percutants. Une lumière, une poésie que l’on retrouve avec plaisir quand il s’agit d’évoquer avec elle son rapport à la lecture.

Le livre est arrivé comment dans ta vie : par le texte ou par l’image ?

Lucile Gomez : Autant que je me souvienne, je n’ai jamais fait de distinction entre les deux. Ce qui comptait pour moi avant tout étant enfant — et compte encore en premier lieu —, c’étaient les histoires. Ma relation à la lecture s’est construite de façon très organique, texte et illustrations ne faisant qu’un au service des récits.

Et même aujourd’hui que je suis autrice, je n’ai jamais eu un rapport obsessionnel au livre. Il n’est pas sacré pour moi, c’est juste un objet parmi tant d’autres, un objet tout aussi intéressant, riche ou encombrant que plein d’autres. Ma mère était enseignante de français, il y a donc toujours eu des bouquins à la maison, c’était quelque chose de normal, c’était beaucoup de livres de poche qu’on pouvait faire traîner, corner ou annoter à loisir. Je ne suis pas très attaché à leur possession, j’ai longtemps beaucoup déménagé et mis des années à avoir un truc qui ressemble à une bibliothèque.

J'ai toujours lu et aimer lire mais, au final, la lecture a surtout creusé son nid dans les moments d’ennui, les périodes — notamment l’adolescence — où il était moins facile d’aller vers les autres. Sinon, je dois avouer que je préfére le monde tangible, un monde grouillant d’aventures, plein de bruits et de fureur.

Te souviens-tu du premier livre qui a vraiment compté pour toi ?

L.G. : Gaston Lagaffe, bien sûr, mais peut-être plus au niveau de ma pratique, du métier qui allait devenir le mien des années plus tard. Je me souviens évidemment, comme beaucoup de mes camarades auteurs, avoir pastiché Franquin, avoir réalisé mes premières planches de BD sous forme de gags en une page.

Ensuite, il y a surtout une vieille version illustrée — et probablement abrégée, je suppose — des Aventures de Tom Sawyer. Ce texte m'a longtemps accompagnée. Je m’identifiais complètement au personnage, parce que comme lui j’aimais jouer dans les arbres, marcher pieds nus, je rêvais d’être un pirate ou de sécher l’école. Pour moi, la ressemblance était même physique : je trouvais à travers les illustrations qu’on avait quasiment la même tête, la même non-coupe de cheveux dont j’étais affublée à cet âge (rires). Ce sentiment était si fort que je ne me souviens même pas m’être interrogée sur l’étrangeté de s’identifier à ce point à un garçon. Je suppose qu’il y avait quelque chose qui allait de soi, qui allait avec le fait de lire des livres dont les auteurs au final, dans leur grande majorité, étaient des hommes.

Et même aujourd’hui que je suis autrice, je n’ai jamais eu un rapport obsessionnel au livre. Il n’est pas sacré pour moi, c’est juste un objet parmi tant d’autres, un objet tout aussi intéressant, riche ou encombrant que plein d’autres. Ma mère était enseignante de français, il y a donc toujours eu des bouquins à la maison, c’était quelque chose de normal, c’était beaucoup de livres de poche qu’on pouvait faire traîner, corner ou annoter à loisir. Je ne suis pas très attaché à leur possession, j’ai longtemps beaucoup déménagé et mis des années à avoir un truc qui ressemble à une bibliothèque.

J'ai toujours lu et aimer lire mais, au final, la lecture a surtout creusé son nid dans les moments d’ennui, les périodes — notamment l’adolescence — où il était moins facile d’aller vers les autres. Sinon, je dois avouer que je préfére le monde tangible, un monde grouillant d’aventures, plein de bruits et de fureur.

Te souviens-tu du premier livre qui a vraiment compté pour toi ?

L.G. : Gaston Lagaffe, bien sûr, mais peut-être plus au niveau de ma pratique, du métier qui allait devenir le mien des années plus tard. Je me souviens évidemment, comme beaucoup de mes camarades auteurs, avoir pastiché Franquin, avoir réalisé mes premières planches de BD sous forme de gags en une page.

Ensuite, il y a surtout une vieille version illustrée — et probablement abrégée, je suppose — des Aventures de Tom Sawyer. Ce texte m'a longtemps accompagnée. Je m’identifiais complètement au personnage, parce que comme lui j’aimais jouer dans les arbres, marcher pieds nus, je rêvais d’être un pirate ou de sécher l’école. Pour moi, la ressemblance était même physique : je trouvais à travers les illustrations qu’on avait quasiment la même tête, la même non-coupe de cheveux dont j’étais affublée à cet âge (rires). Ce sentiment était si fort que je ne me souviens même pas m’être interrogée sur l’étrangeté de s’identifier à ce point à un garçon. Je suppose qu’il y avait quelque chose qui allait de soi, qui allait avec le fait de lire des livres dont les auteurs au final, dans leur grande majorité, étaient des hommes.

"C’est en vérité en faisant des histoires, en les montrant, en les publiant, que je me suis rendu compte que j’étais une femme."

Tu penses que les histoires ont un genre ?

L.G. : Les histoires ou les livres, je ne sais pas. Mais le monde autour, évidemment. Le monde dans lequel les auteurs écrivent, à une époque donnée, l’est forcément et cela a une influence. Sur les caractères des personnages, leur vision, les rapports qu’ils ont aux autres et aux grandes questions : la politique, la sexualité, etc. Et ce jeu d’influences ressurgit par conséquent sur le lecteur. Moi par exemple, j’avais vraiment l’impression d’être Tom Sawyer. Et puis à un moment donné, les autres et mon corps m’ont renvoyé au fait que ce n’était pas acceptable : je ne pouvais plus être un garçon.

Quelque part, cette incompréhension a même perduré au-delà de l’adolescence, elle m’a suivie des années plus tard lorsque j’ai débuté dans la bande dessinée. C’est en vérité en faisant des histoires, en les montrant, en les publiant, que je me suis rendu compte que j’étais une femme. Cela a été déstabilisant d’ailleurs. Tout le monde me disait que mes albums étaient très féminins, mais je n’avais jamais réfléchi à cela, je n’avais jamais conçu ou positionné mon travail sous cet angle. Je ne comprenais pas et je n’aimais pas que l’on me ramène à ça, comme si je me résumais à une simple assertion, celle d’être une femme qui fait de la BD.

Du coup, ta pratique d’autrice a-t-elle changé ton rapport à la lecture ?

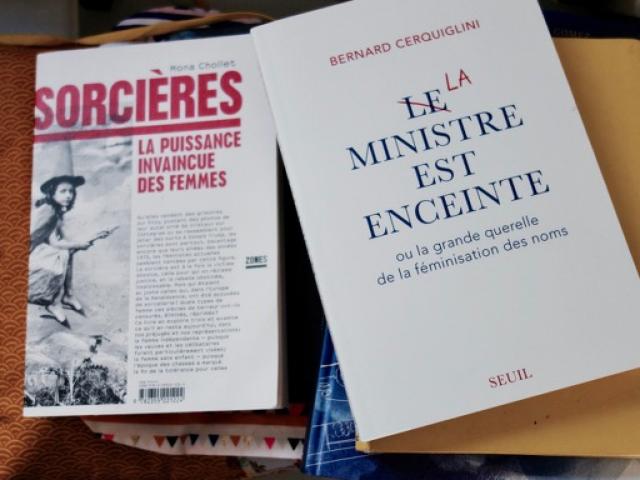

L.G. : Oui, progressivement. Une fois passés les vains questionnements sur la légitimité de mon travail, à me demander pourquoi il serait vraiment moins intéressant de raconter sa vie, ou le quotidien, quand on est une femme que quand on est un homme, je me suis tournée vers des autrices, tant pour découvrir des œuvres que pour y chercher un soutien, une compagnie afin de me sentir moins cataloguée. J’avais inconsciemment besoin, je pense, de rééquilibrer ma vision du monde.

C’est assez récent, encore flou, bordélique comme démarche et clairement pas méthodique. Je vais voir du côté de Colette, Despentes ou Woolf, sans distinction notamment entre classiques et modernes. Je prends ce qui vient, ce que l’on peut me suggérer dans une discussion, un article de journal ou une émission. J’ai quand même conservé ce côté très dilettante de Tom Sawyer : je continue en toutes choses d’avancer sur des chemins de traverse et le nez au vent.

L.G. : Les histoires ou les livres, je ne sais pas. Mais le monde autour, évidemment. Le monde dans lequel les auteurs écrivent, à une époque donnée, l’est forcément et cela a une influence. Sur les caractères des personnages, leur vision, les rapports qu’ils ont aux autres et aux grandes questions : la politique, la sexualité, etc. Et ce jeu d’influences ressurgit par conséquent sur le lecteur. Moi par exemple, j’avais vraiment l’impression d’être Tom Sawyer. Et puis à un moment donné, les autres et mon corps m’ont renvoyé au fait que ce n’était pas acceptable : je ne pouvais plus être un garçon.

Quelque part, cette incompréhension a même perduré au-delà de l’adolescence, elle m’a suivie des années plus tard lorsque j’ai débuté dans la bande dessinée. C’est en vérité en faisant des histoires, en les montrant, en les publiant, que je me suis rendu compte que j’étais une femme. Cela a été déstabilisant d’ailleurs. Tout le monde me disait que mes albums étaient très féminins, mais je n’avais jamais réfléchi à cela, je n’avais jamais conçu ou positionné mon travail sous cet angle. Je ne comprenais pas et je n’aimais pas que l’on me ramène à ça, comme si je me résumais à une simple assertion, celle d’être une femme qui fait de la BD.

Du coup, ta pratique d’autrice a-t-elle changé ton rapport à la lecture ?

L.G. : Oui, progressivement. Une fois passés les vains questionnements sur la légitimité de mon travail, à me demander pourquoi il serait vraiment moins intéressant de raconter sa vie, ou le quotidien, quand on est une femme que quand on est un homme, je me suis tournée vers des autrices, tant pour découvrir des œuvres que pour y chercher un soutien, une compagnie afin de me sentir moins cataloguée. J’avais inconsciemment besoin, je pense, de rééquilibrer ma vision du monde.

C’est assez récent, encore flou, bordélique comme démarche et clairement pas méthodique. Je vais voir du côté de Colette, Despentes ou Woolf, sans distinction notamment entre classiques et modernes. Je prends ce qui vient, ce que l’on peut me suggérer dans une discussion, un article de journal ou une émission. J’ai quand même conservé ce côté très dilettante de Tom Sawyer : je continue en toutes choses d’avancer sur des chemins de traverse et le nez au vent.

Romuald Giulivo est né en 1973 à Provins. Architecte naval de formation, il se consacre désormais à l’écriture et aux musiques improvisées. Il est notamment l’auteur d’une trilogie à l’humeur gothique chez Bayard jeunesse, de plusieurs romans inspirés par l’actualité immédiate à l’École des Loisirs et d’un premier roman pour adultes aux éditions Anne Carrière.