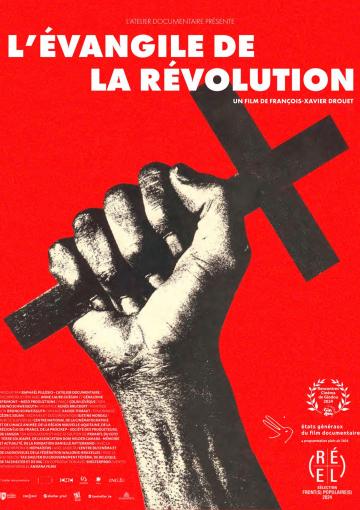

La théologie de la libération vue par François-Xavier Drouet

Dans L'Évangile de la révolution, le réalisateur François-Xavier Drouet analyse la contribution du christianisme dans l'émancipation des peuples d'Amérique Latine. Son film dresse une fresque majeure de l'histoire politique du continent.

---

Quel est précisément le sujet du film ?

Le film raconte l'histoire des révoltes en Amérique latine à travers la participation importante des chrétiens. À l'époque où les peuples aspiraient à se libérer de la colonisation, ce continent était l'épicentre de la géopolitique mondiale, avec des mouvements d'une extrême richesse. L'engagement des chrétiens dans les révoltes d'Amérique latine reste inaperçu en France où les mouvements sociaux ont été menés contre l'église, par anticléricalisme. Or, la religion peut aussi avoir le rôle d'une force émancipatrice. C'est une lecture libératrice de la bible par la théologie de la libération qui a porté l'engagement des chrétiens dans ces luttes.

Ce film a-t-il une raison personnelle ?

J'ai reçu une éducation chrétienne conservatrice, mais dés l'adolescence je voyais la contradiction entre le discours moral et la pratique réelle de l'église. Ayant perdu la foi, j'ai intégré l'idée marxienne que la religion rime avec aliénation, parce qu'elle est l'opium du peuple. Par ailleurs, l'Amérique latine a joué un rôle important dans ma formation intellectuelle et politique. Quand j'ai compris que le sous-commandant Marcos au Chiapas et les mouvements altermondialistes étaient liés à la théologie de la libération, je me suis intéressé à cette influence chrétienne qui pour moi était un éléphant au milieu de la pièce. De fait, ces révolutions populaires ne sont pas compréhensibles sans la religion catholique. Comme les protagonistes étaient sur le point de disparaitre, j'ai ressenti l'urgence de réaliser une fresque de ce mouvement continental.

Comment s'est déroulée la réalisation ?

La réalisation a pris cinq ans. Il a fallu deux ans de repérages et de documentation pour retrouver les acteurs vivants de cette histoire. Au cours de mes 10 séjours dans les quatre pays présentés dans le film, j'ai fait des rencontres sans savoir comment j'utiliserai les séquences dans le fil narratif. J'ai réuni des archives audio-visuelles concernant des centaines de personnes, militantes de base ou figures médiatiques. C'est à partir de toute cette matière que j'ai fait du cinéma. Sans être exhaustif, j'ai élaboré un chemin et construit un récit. L'épidémie de Covid a interrompu le tournage étalé sur deux mois. Un temps de réflexion a permis de trouver le point de vue juste pour me situer à partir de cette histoire, à quoi s'ajoute une année de montage et de post-production. C'est le film le plus cher et le plus compliqué de ma carrière.

Quel rôle a joué la théologie de la libération dans ces révolutions populaires ?

Née à la suite du concile Vatican 2, la théologie de la libération a donné les outils intellectuels pour penser l'engagement des chrétiens. Dans le contexte de la révolution cubaine, d'une forte croissance démographique et d'injustices sociales criantes, ce mouvement a rappelé le devoir de se soulever et de s'engager pour un ordre juste. Car l'amour du prochain implique la lutte contre la misère et l’exploitation. L'émancipation appelant le retour à la démocratie, le recours aux armes est devenu légitime face à la dictature. La théologie de la libération utilise des concepts marxistes. Elle refuse l'idéologie du développement qui crée la dépendance du tiers monde. Ce mouvement cherche une troisième voie, entre le néo-libéralisme et le socialisme réel. Il porte en lui l'antidote à l'autoritarisme et au centralisme car il part de la base. La liberté de l'individu n'est donc pas négociable.

Comment s'est concrétisé l'engagement des chrétiens ?

Quand les chrétiens ont pris les armes, ce fut toujours le résultat d'une réflexion et de l'expérience. Les nombreux prêtres qui ont pris le parti des opprimés n'étaient pas préparés à la violence extrême de la répression. Non seulement ils ont accompagné la lecture des écritures, mais ils ont pris la parole en public pour protéger les militants. Certaines figures ont rappelé les valeurs chrétiennes et le devoir de se rebeller contre l'ordre injuste. Ainsi une partie du clergé a encouragé la population à s'organiser dans des cellules ecclésiales de base pour échanger de manière critique autour des évangiles. Le partage des ressources et l'égalité entre les individus sont alors revendiquées au nom de Jésus. Beaucoup de militants ont vécu leur foi dans ces organisations où la référence à un Jésus rebelle qui s'oppose au pouvoir de César et à l'économie de son époque est omniprésente.

Quelles sont les spécificités régionales de ce mouvement continental ?

Au Brésil, le clergé s'est identifié à la résistance contre la dictature et a permis sa chute. Au Pérou, en Équateur, en Bolivie et au Mexique, les prêtres missionnaires se sont identifiés à l'expérience des peuples autochtones. En Amérique centrale, la lutte armée des années 70-80 a intégré des chrétiens quand les factions se sont unies, sauf à Cuba, où il fallait abjurer la foi. Au Chili et en Argentine l'autorité ecclésiale s'est compromise avec la dictature à laquelle s'oppose le clergé de base, proche du peuple. Dans ces deux pays, beaucoup de prêtres ont été assassinés.

Quel bilan dressez-vous de ces révolutions ?

Ce mouvement populaire a structuré le paysage politique de l'Amérique latine et permis de nombreuses conquêtes sociales, comme le retour à la démocratie ou la vague des gouvernements de gauche à la fin des années 1990. Le parti des travailleurs de Lula est inspiré de la théologie de la libération, ainsi que le mouvement des sans-terre, la plus grande organisation sociale d’Amérique latine. Toutefois le principal obstacle a été le plan Condor mis en place par les USA pour annihiler avec une violence colossale l'émancipation du continent. Ignorant le contexte sud américain, Jean-Paul II a fait une "sainte alliance" stratégique avec Reagan et assimilé ces mouvements aux soviétiques. Malgré le retour du néo-libéralisme, ces mouvements évoquent aujourd'hui "la mélancolie de gauche", comme si défaite préparait des luttes à venir. Ils montrent l'importance de la spiritualité et dépassent l'individualisme. Ils incarnent aussi "l'espérance"pour donner la force de réaliser des objectifs dans un contexte difficile.

---

L'Évangile de la révolution, de François-Xavier Drouet, en salles le 3 septembre 2025