La voix de Laurent Queyssi

C’est dans un recoin de la bordure galactique bordelaise, là où il a établi sa base et travaille nuit et jour à écrire ou traduire depuis l’anglais — romans, nouvelles, scénarios de bande dessinée — que nous avons soumis Laurent Queyssi au test de Voight-Kampff afin de faire parler ce boulimique de pop culture sur son rapport à la chose imprimée. Et les résultats sont forcément intrigants.

Comment a débuté ton chemin dans la lecture ?

Laurent Queyssi : J’ai lu avant même de savoir déchiffrer. Ça a débuté avec Les Aventures de Tintin, que ma mère m’achetait chaque dimanche, à peu près je pense à l’âge où j’ai perdu mon père. Et puis quand j’ai eu tous les albums, elle a continué avec les Astérix. Je me souviens d’ailleurs, lorsque j’ai vraiment su lire, j’ai été très déçu qu’Astérix ne soit pas le gros ; pour moi c’était lui le héros de ces histoires. Je suis donc venu à la lecture par l’image, et avant tout par la bande dessinée. C’est toutefois peu après cela que je suis arrivé aux romans — Jules Verne, la bibliothèque rose —, d’une façon ordinaire, plutôt banale et apaisée. Jusqu’à l’adolescence, où tout a explosé. Il y avait une petite bibliothèque dans la ville où j’habitais et j’ai découvert soudain un territoire inconnu à explorer, des auteurs de toutes les nationalités, des livres de tous les genres. Même si je me suis assez vite concentré sur un rayon en particulier, car je crois avoir lu en trois ans l’intégralité des ouvrages de science-fiction dont disposait la bibliothèque.

D’où te vient ce goût pour le genre ?

L.Q. : De l’école, indéniablement. En classe de cinquième, j’ai étudié Niourk de Stefan Wul, et cette lecture m’a profondément marqué. J’ai alors fouillé le CDI de mon collège pour découvrir ce qui pourrait s’en rapprocher, et je suis tombé sur une collection quasi complète de la revue Fiction1. J’étais évidemment trop jeune pour cette publication qui contenait des nouvelles très littéraires, très politiques, mais quelque chose dans ces textes m’a fasciné et ne m’a plus lâché.

"Ma passion pour la littérature est clairement indissociable de celle que j’entretiens pour la musique."

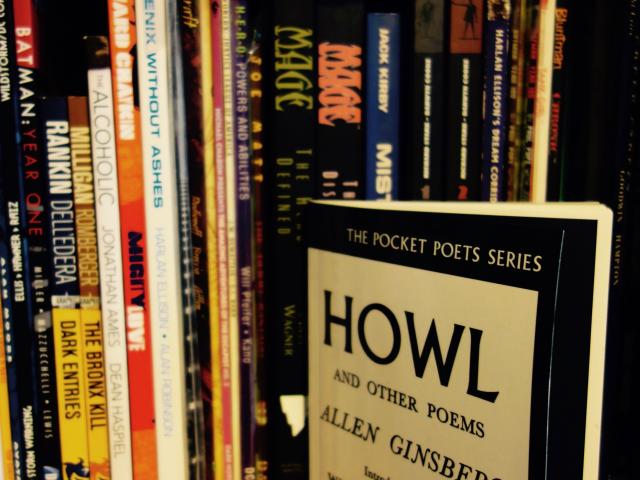

C’est plus tard, au lycée, que j’ai commencé à lire autre chose. J’ai lu Burroughs, j’ai lu Bukowski, c’est-à-dire tous ces romans qui fascinent les adolescents se piquant de littérature. Tout ce qui peut permettre de se démarquer, ces ouvrages qu’on se repasse quand on apprécie le rock — et il n’y a pas beaucoup de rock chez Flaubert, je le pressentais déjà et l’ai constaté une fois à la fac. Ma passion pour la littérature est clairement indissociable de celle que j’entretiens pour la musique. Je grandissais dans un désert culturel et nous étions à l’affût des disques, des livres, de tout ce qui pouvait nous apporter un peu d’air frais. Tout était lié. Les auteurs que nous lisions citaient des tonnes de groupes que nous allions écouter, et vice-versa.

C’est ainsi je pense que je suis tombé sur Ubik de Philip K. Dick, et cela a changé ma vie. Vraiment, littéralement. J’ai découvert grâce à lui que la science-fiction ne se résumait pas à des histoires de vaisseaux spatiaux, j’ai réalisé que c’était plus dingue encore que tout ce que j’avais imaginé, ça pouvait être aussi de la grande littérature, ça pouvait puiser dans le mysticisme, la science, la philosophie... Dick ne m’a alors plus quitté. J’ai bossé sur lui à la fac, je viens de sortir une bande dessinée sur sa vie. Depuis toutes ces années, sa littérature ne cesse de me poursuivre...

D’être aujourd’hui traducteur et donc de lire en deux langues, cela a-t-il changé quelque chose dans ton rapport à la lecture ?

L.Q. : Je n’ai pas l’impression. Mis à part que je lis quand même encore, après toutes ces années, un peu plus lentement en anglais. Mais par exemple, j’aime toujours beaucoup lire des ouvrages traduits. Pour voir ce que font les autres, leur piquer des trucs. Il arrive bien évidemment des fois — sur certaines phrases, certains passages — où tu te dis que tu n’aurais pas fait les mêmes choix, mais rien ne permet d’affirmer que c’est toi qui as raison, et je trouve cela plutôt chouette. Ce n’est pas que tu pressens parfois des périphrases pour contourner des expressions idiomatiques de la langue source ; c’est plutôt le même sentiment qui parfois te saisit lorsque tu lis un auteur français et butes sur des tournures dont tu sais qu’elles ne sont pas dans ton registre d’écriture, sur des modes de récit que tu n’aimes pas employer. J’avoue ainsi ne pas comprendre ceux de mes confrères qui ne lisent plus de traduction. Je trouve que c’est se priver à la fois d’un plaisir simple et d’une réelle source de réflexion sur notre travail.

Est-ce finalement la lecture qui t’a donné envie d’écrire ?

L.Q. : C’est surtout le fait de ne pas savoir dessiner. De vouloir faire de la BD, mais d’être tellement nul en dessin, d’avoir essayé pendant des années pour finir par me dire qu’il me fallait un autre moyen pour raconter les histoires que j’avais en tête. J’aimais tellement les histoires, toutes les histoires. Et surtout celles que je trouvais à l’époque dans des objets peu attrayants – ces Comics à couverture souple que j’achetais en maison de la presse, ces romans poche de SF aux couvertures improbables. Ces histoires-là, j’avais l’impression d’être le seul à connaître leur valeur, un peu comme certains récits des Pulps dans les années 30, ces magazines bon marché qui passaient alors pour de la sous-littérature, mais qui publiaient pourtant Chandler, Hammett, Lovecraft ou London.

Du coup, mon travail d’auteur ressemble étroitement à mon parcours de lecteur. J’ai envie d’écrire de tout, partout. Tu apprends à écrire en lisant, et ce quoi que tu lises. Je me demande même à quel point tu n’écris pas pendant longtemps ce que tu as lu.

1 Fiction est une revue de science-fiction française publiée pour la première fois en octobre 1953. C'est la revue française qui a connu la plus grande longévité dans le domaine puisqu'elle a compté 412 numéros avant de s'éteindre en 1990.